В истории советского сельского хозяйства есть парадокс: до середины 1960-х годов колхозники не получали обычную зарплату деньгами. Вместо неё в учётных книгах появлялись загадочные строки — «трудодни». Эти «единицы труда» превращались в зерно или другие продукты лишь раз в год, а иногда и вовсе почти ничего не приносили. Как так получилось и как выживали тогда люди? Мы решили немного вернуться в историю.

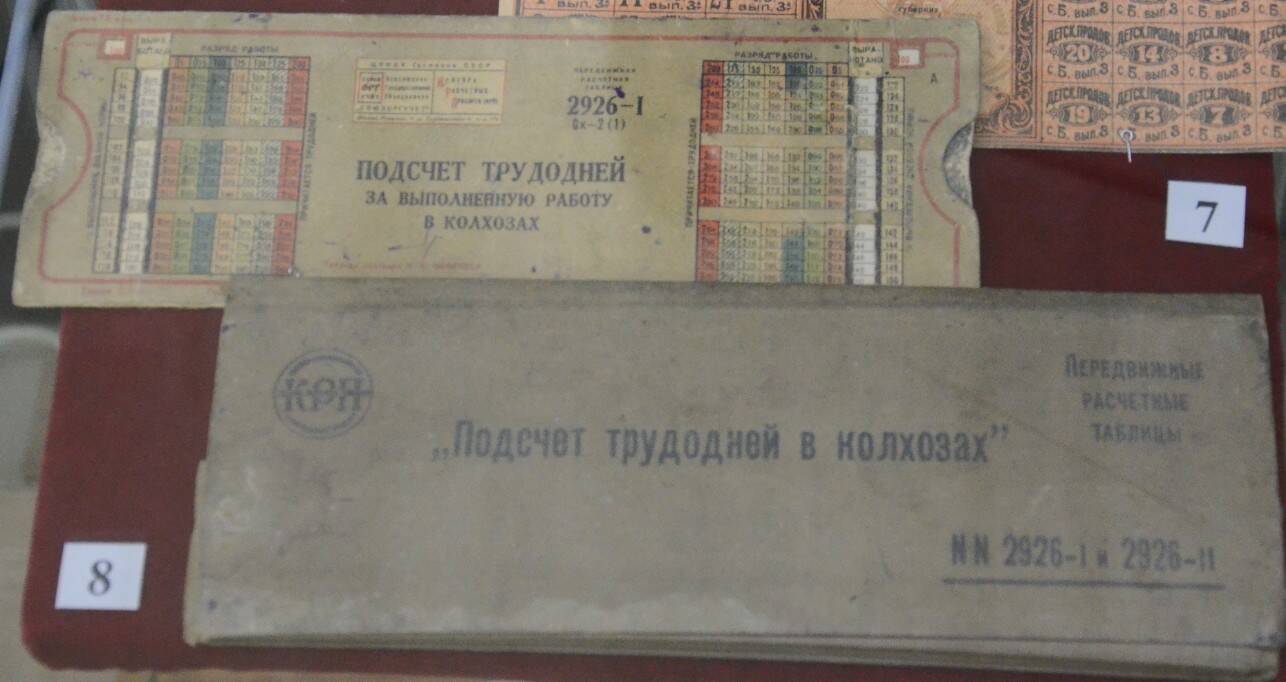

Система появилась в начале 1930-х, после массовой коллективизации. Постановлением Совнаркома колхозникам перестали платить фиксированную зарплату. Вместо этого ввели учёт выполненной работы в трудоднях — своеобразных баллах, которые каждый зарабатывал за участие в посеве, уходе за полями, уборке урожая и других сельхозработах.

По замыслу власти, трудодень должен был быть долей от общего дохода колхоза. Чем больше человек работал, тем больше его доля. Такой способ расчёта казался справедливым и удобным для учёта, но имел один серьёзный минус: доход колхоза напрямую зависел от урожая и планов, а они не всегда были выполнимыми.

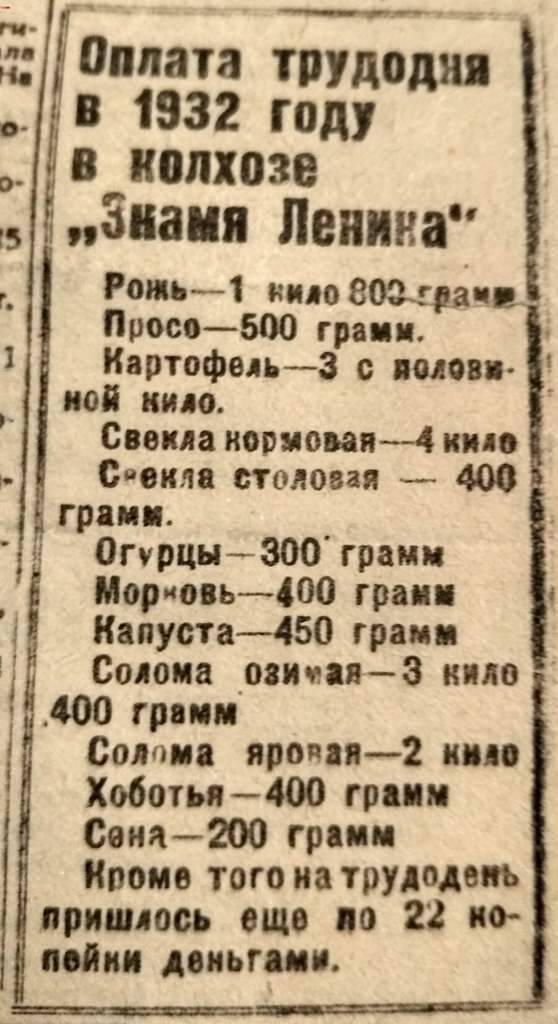

Расплата происходила, как правило, раз в год, и чаще всего зерном. В хорошие годы один трудодень мог стоить 3–4 кг зерна, в плохие — считанные граммы.

Во время Великой Отечественной войны, когда ресурсы шли на фронт, на трудодень выдавали меньше полкило зерна. После войны, в условиях неурожая и разрухи, люди массово голодали. Денежная оплата отсутствовала, и колхозники нередко жили натуральным хозяйством, выживая за счёт своего огорода, но и он облагался высоким налогом.

Тем не менее работать в колхозе было не только обязанностью, но и фактически безальтернативным выбором. В 1932 году ввели паспортный режим: сельские жители не получали паспорта и не могли свободно уехать в город. Чтобы покинуть село, нужно было разрешение председателя колхоза или сельсовета.

Даже школьники, окончившие 10 классов, оставались в деревне, если председатель не давал добро на учёбу в городе. Поэтому молодые парни часто пытались закрепиться в городе после службы в армии, чтобы не возвращаться на колхозные поля.

Идея «работаешь больше — получаешь больше» в реальности почти не работала. Если урожай был плохим или колхоз сдал слишком много продукции по государственным заготовкам, на трудодни оставалось крошечное вознаграждение. У людей пропадала мотивация: зачем вкалывать вдвое больше, если отдача почти нулевая?

Кроме того, колхозники не имели социальных гарантий, привычных для рабочих в городе: нормальных пенсий, больничных, отпускных. Это ещё больше подталкивало к желанию перебраться в город.

И вот наконец в мае 1966 года Совет министров СССР утвердил переход колхозов на денежную оплату труда. Работники стали получать фиксированную зарплату, что должно было повысить заинтересованность и продуктивность.

Однако паспортный режим сохранялся до начала 1980-х, и только тогда селяне получили возможность свободно переезжать в города. А в 1990-е, вместе с распадом СССР, ушли в прошлое и сами колхозы.